占星術において、アスペクトは天体同士が形成する角度によって、性格や人生のテーマに深く影響を与える重要な要素です。

アスペクトとは何?アスペクトを深く知りたいという方の多くは、天体間の関係性の意味や調べ方に関心を持っているのではないでしょうか。

この記事では、西洋占星術の視点からアスペクトの基本を解説し、その由来や歴史的背景にも触れながら、アスペクト記号の読み方やオーブの考え方についても丁寧に紹介していきます。

また、メジャーアスペクトとマイナーアスペクトの違い、ソフトアスペクトとハードアスペクトの特徴、さらに全体像を把握するためのアスペクト一覧など、実践的な知識も網羅しています。ホロスコープの理解を深め、鑑定の精度を高めたい方にとって、本記事が確かなガイドとなるはずです。

私も西洋占星術で鑑定を行なっていますが、何を隠そう、鑑定で一番重視しているのがアスペクトです。

- アスペクトの意味や種類、由来がわかる

- ソフトアスペクトとハードアスペクトの特徴が理解できる

- アスペクトの調べ方や記号、オーブの扱いが学べる

- メジャー・マイナーアスペクトの違いと実例が把握できる

占星術のアスペクトの基本を解説

-

占星術におけるアスペクトとは

-

アスペクトの由来と歴史的背景

-

西洋占星術における役割

-

アスペクトの調べ方の手順

-

アスペクト記号の読み方と特徴

-

アスペクトのオーブとは何か

占星術のアスペクトとは

占星術におけるアスペクトとは、ホロスコープ上で特定の天体同士が形成する「角度(アングル)」のことを指します。角度の種類によって、その関係性が調和的なのか、それとも緊張や摩擦を伴うのかが変わります。つまりアスペクトは、単に天体の位置を記録しただけのチャートに、性質やエネルギーの動きという“生命”を与えるものです。

天体そのものが人間の行動や性格の側面を示すとするなら、アスペクトはその要素同士の相互作用を表します。例えば、太陽と月が調和的なアスペクトを取っていれば、意識と無意識の連携が取りやすく、自己矛盾が少ないと解釈できます。一方で、火星と土星が緊張関係にある場合は、行動のタイミングが制限されたり、怒りを内にため込みやすかったりする傾向が現れます。

このように考えると、アスペクトは単なる角度の説明にとどまらず、人間の内面にある矛盾・葛藤・才能・発展性といった“動的なテーマ”を可視化するツールとして非常に重要な役割を果たしているのです。

なお、私自身の鑑定では、アスペクトを非常に重視しています。特に、オーブ(天体間の許容角度)をかなりタイトに設定して鑑定しており、その結果として、一般的な読みでは見過ごされがちな「個性の鋭さ」や「強烈なテーマ」が浮かび上がるケースもあります。

ただ、アスペクトはあくまで全体の中の一要素であり、他の天体配置やハウス、サインの意味と照らし合わせて読む必要があります。バランスを誤ると一面的な解釈に陥りやすい点には注意が必要です。こうした特性を理解した上でアスペクトを丁寧に扱うことで、鑑定の精度と深みは格段に高まるでしょう。

アスペクトの由来と歴史的背景

アスペクトという概念は、紀元前の古代バビロニアやギリシャの占星術にまで遡ることができます。

当時の人々は、天体同士の角度が持つ“力の作用”に強い関心を抱き、特定の角度が地上に影響を与えるという思想を持っていました。

特にプラトンやアリストテレスといった哲学者の時代には、「数」と「調和」に神聖さを見出す思想と、天文学的な観測が結びつき、アスペクトの理論が哲学的にも洗練されていきました。

その中でも古代ギリシャの天文学者クラウディオス・プトレマイオスが著した『テトラビブロス』では、主要なアスペクト(コンジャンクション・セクスタイル・スクエア・トライン・オポジション)が明確に定義され、今日まで引き継がれている基礎理論となっています。

この考え方は後のアラビア占星術にも影響を与え、中世ヨーロッパでの占星術の発展に繋がっていきました。

ただし、現代占星術では、古典的な五大アスペクトに加え、クインカンクス(150度)やセミスクエア(45度)など、いわゆるマイナーアスペクトも重視されるようになっています。

さらに、角度だけではなく「オーブの設定」や「アスペクトが形成される天体の性質」も深く検討されるようになり、より個人の内面や人生の傾向を詳細に読み解くことが可能になりました。

このような変遷をたどってきたアスペクトの歴史は、人間が天と地の関係をどう見つめてきたか、そして「目に見えない影響力」をどのように理論化してきたかを物語っているとも言えるでしょう。つまり、アスペクトの理解は単なる技術論ではなく、人類の精神文化の一端を理解する入り口にもなるのです。

西洋占星術における役割

西洋占星術においてアスペクトが果たす役割は極めて重要です。なぜなら、天体同士がどのような関係を持っているかによって、ホロスコープ全体の「動的な物語」が立ち上がるからです。

天体のサインやハウスが“素材”であるとすれば、アスペクトはそれらが“どう調理されるか”を決定する要素だと捉えることができます。

実際、天体がそれぞれどれだけパワフルな位置にあっても、他の天体とのアスペクト次第では、能力として発揮されにくかったり、逆に過剰に表れたりすることがあります。

例えば、太陽が獅子座であっても、土星とのオポジションを持つ場合、自信を持つことが難しくなり、慎重すぎる一面が現れることがあります。このように、アスペクトは単なる補足情報ではなく、性格や人生傾向の“本質的な力学”を示す構造なのです。

また、私が実際に鑑定する中でも、アスペクトに強い個性が表れている方は、非常に明確なテーマや課題を持って生まれてきていると感じることが多くあります。

特に、タイトなアスペクトが複数集中している場合、その人の人生で繰り返し起こる出来事や、人間関係のパターンが明確に浮かび上がってくる傾向があります。

ただし、すべてのアスペクトが等しく意味を持つわけではありません。影響の強さは、関係する天体の種類や、チャート全体のバランスにも左右されます。

そのため、アスペクトだけを単独で読んでしまうと、誤解を招く恐れもあります。アスペクトの読みには、ホロスコープ全体の構造理解と、現実生活への翻訳力が不可欠です。

西洋占星術におけるアスペクトの役割とは、言ってしまえば「点」と「点」をつなぎ、人生という地図に立体感と奥行きを与える線のようなものです。この視点をもつことで、鑑定内容はより実践的かつ深いものになっていきます。

アスペクトの調べ方の手順

アスペクトを正しく調べるためには、ホロスコープチャートを見ただけで何となく判断するのではなく、明確な手順に従って進めることが大切です。

特に初心者の方にとっては、目に映る星の配置が複雑に感じられることもありますが、段階を踏んで確認していくことで無理なく理解を深めていけます。

まず最初に行うべきは、使用するホロスコープ作成ツールやソフトの設定確認です。

多くの占星術ソフトでは、アスペクトを自動的に計算・表示してくれる機能が備わっていますが、その際の「オーブ設定」や「有効にするアスペクトの種類」などを見直す必要があります。

特に私のようにオーブをタイトに扱うスタンスの場合、一般設定のままだと広すぎて不要なアスペクトまで拾ってしまうことがあります。

次に、各天体の黄経(黄道上の位置)を確認し、天体同士の角度差をチェックします。

例えば太陽が牡羊座15度、水星が蟹座15度にある場合、二天体はちょうど90度差(スクエア)となり、強い緊張感を示す配置となります。

このとき、オーブ(許容範囲)を加味して判断する必要があり、実際にその角度差が何度まで「アスペクト成立」とみなせるかが重要です。

また、ただ角度が近いだけではなく、天体の種類や意味の重なりも考慮する必要があります。例えば月と冥王星のスクエアは感情と無意識に強い摩擦を生むことが多く、それがどのハウスで起きているかによって意味が変わってきます。

このようにして、正確な手順と確認を重ねながらアスペクトを特定していくことで、鑑定において軸となる重要ポイントが見えてきます。慣れてくると視覚的にパッと判別できるようになりますが、初めのうちは数値で角度を見て地道に進めることが確実です。

アスペクト記号の読み方と特徴

アスペクト記号は、一見すると記号の羅列に見えるかもしれませんが、それぞれが特定の角度を象徴しており、天体同士の関係性をひと目で把握するための大切なヒントになります。

記号に慣れることで、ホロスコープを視覚的にすばやく読み解けるようになり、鑑定のスピードと精度が格段に上がります。

代表的なアスペクト記号には、たとえば「☌(コンジャンクション)」「△(トライン)」「□(スクエア)」「☍(オポジション)」「✶(セクスタイル)」があります。これらの記号は、多くの占星術ソフトや資料で共通して使用されており、数字を読まずとも直感的に関係性を捉えられる設計になっています。

例えば、「☌」は天体同士が重なっている配置で、強調や融合を意味します。一方で「□」は、エネルギーの衝突や葛藤を表すアスペクトであり、調和というよりも緊張感や試練の傾向を読み取る場面でよく使われます。

また「△」は、自然な流れや才能の発現を示す調和的な配置として重視され、天体同士が120度の関係にあるときに登場します。

ただし、記号はあくまで「角度が成立しているかどうか」の目印であり、解釈は天体の種類やサイン、ハウスとの組み合わせによって大きく変わります。

そのため、記号を見て反射的に判断するのではなく、背後にある文脈を丁寧に確認する姿勢が求められます。

このようにアスペクト記号の読み方を理解し活用できるようになると、ホロスコープの構造全体が格段に読みやすくなり、鑑定の深さも大きく変わってきます。

視覚で捉え、感覚で理解する第一歩として、記号に親しむことから始めてみてはいかがでしょうか。

アスペクトのオーブとは何か

アスペクトの「オーブ」とは、天体同士の角度がぴったり一致していなくても、ある程度の誤差を許容して「アスペクトが成立している」と見なす範囲のことを指します。

たとえば本来90度(スクエア)であるべき関係に対して、実際の角度差が87度や93度であっても、オーブを±3度と設定していれば、それは有効なアスペクトとみなされます。

この概念は、ホロスコープの読み方に柔軟性を与える一方で、鑑定者によって解釈の幅が大きく変わる要素でもあります。

多くの入門書では、太陽や月といった主要天体には広めのオーブ(±8度〜10度)、他の天体にはやや狭いオーブ(±5度〜6度)が設定されることが一般的です。ただし、これはあくまで一般論であり、どの範囲を有効とするかは鑑定スタンスによって異なります。

私自身の鑑定では、オーブをかなりタイトに見る方針を取っています。理由としては、オーブが広すぎるとアスペクトの力が曖昧になり、どれが本当に意味のある影響なのかが見えにくくなるからです。(あとは、多数の意味を持つ天体を扱いたいという考えもあります)

ないしは、正規分布の考えに沿って、中心のズレが少ない方が最も確率密度が高く、エネルギーが働くもの、と考えるという私自身のエンジニア的な経験則も影響しています。

特に出生図(ネイタルチャート)においては、0〜3度以内のアスペクトのほうが、実生活における印象としても現れやすく、依頼者の「人生の特徴的テーマ」と重なることが多くあります。

一方で、オーブを狭く設定することで見逃されてしまう影響も存在します。そのため、チャート全体の文脈や天体の象意を踏まえながら、補助的に広めのアスペクトも視野に入れるバランスが重要になります。

このように、アスペクトのオーブは単なる技術的な数値ではなく、鑑定の“感度”に直結するパラメータとも言えます。どれだけ正確に星の声を聞けるか、そのための“耳のチューニング”がオーブ設定なのです。

占星術のアスペクトの種類と特徴

-

アスペクト一覧で全体を把握

-

メジャーアスペクトの基本解説

-

マイナーアスペクトの種類と意味

-

ソフトアスペクトの特徴と活かし方

-

ハードアスペクトの注意点と対策

-

アスペクトの鑑定例:藤井聡太さん

アスペクト一覧で全体を把握

アスペクトを理解するうえで、一覧表のように全体を整理して把握することはとても有効です。

天体同士が形成する角度には、協調的なものと緊張を生むものがあり、それぞれが独自の意味を持っています。

占星術を学び始めたばかりの方にとっては、これらの角度が多すぎて混乱しがちですが、構造的に分類して捉えることで、必要な知識を着実に吸収していくことができます。

まず、アスペクトは大きく、

- 「メジャーアスペクト」

- 「マイナーアスペクト」

に分けられます。

メジャーには、0度(コンジャンクション)、60度(セクスタイル)、90度(スクエア)、120度(トライン)、180度(オポジション)などが含まれ、基本的な読み取りの軸になります。

一方、マイナーアスペクトには、150度(クインカンクス)、45度(セミスクエア)、135度(セスキコードレート)などがあり、より繊細な影響を見ていくときに役立ちます。

一覧として整理する際には、角度・名称・記号・作用傾向(調和/緊張)を一緒に記載すると分かりやすくなります。

また、表に加えて「主要なオーブ範囲(許容角度)」もメモしておくことで、どのアスペクトが実際に成立しているかを見極める助けになります。

私の鑑定では、この一覧的な視点を常に持ちつつも、特に目立つアスペクトに焦点を当てて分析を進めています。

タイトな角度で成立しているアスペクトや、複数の天体が複雑に絡み合っている箇所は、人生の中でも繰り返し表れやすいテーマになるからです。

こうして全体像を掴んでから個別に掘り下げていくことで、鑑定の精度だけでなく、鑑定書を読む方の理解力や納得感も高まっていきます。

占星術の構造を立体的に捉えるための土台として、アスペクトの一覧を活用する視点は非常に実践的だと言えるでしょう。

メジャーアスペクトの基本解説

メジャーアスペクトとは、占星術において最も基本的で影響が強いとされる天体の角度関係を指します。

これは、天体同士が一定の角度で結ばれることで、互いのエネルギーに明確な作用が生まれる状態を意味します。

初学者が最初に覚えるべきアスペクトは、このメジャー5種を中心にすると理解がスムーズになります。

具体的には、以下の5つが該当します。

-

コンジャンクション(0度):天体同士が重なり、性質が融合する状態です。調和とも緊張ともとれる配置で、相互の性質が極端に表れることがあります。

-

セクスタイル(60度):適度な調和を表す配置で、努力すれば発展する性質があります。環境のサポートが入りやすい傾向もあります。

-

スクエア(90度):葛藤や摩擦を示す緊張の配置です。本人の成長に繋がるチャレンジや壁を象徴することが多く、乗り越えることで大きな力になります。

-

トライン(120度):スムーズな流れや自然な才能を表します。本人が特に努力を意識せずとも得意とする分野で活かされやすい配置です。

-

オポジション(180度):向かい合う天体が相反する性質を持ち、緊張と引き合いのバランスを取ろうとする状態です。対人関係や自己との葛藤として表れやすくなります。

これらのメジャーアスペクトは、ホロスコープを読み解くうえで骨格のような役割を果たします。どのアスペクトが成立しているかを見るだけで、その人の性格傾向や人生の方向性、向き合うべきテーマなどが浮かび上がってきます。

一方で、メジャーアスペクトは影響がはっきりしている分、読み手が思い込みやパターン化に陥りやすい面もあります。そのため、鑑定では単に「調和している/緊張している」で終わらせるのではなく、文脈や天体の性質、サインの影響も含めて丁寧に見ることが大切です。

マイナーアスペクトの種類と意味

マイナーアスペクトは、ホロスコープをより繊細に読み解くために用いられる天体同士の関係性です。

メジャーアスペクトが大きな方向性や人生の基盤を示すのに対して、マイナーアスペクトは「本人も気づきにくい内面の反応」や「潜在的なクセ」など、より微細なレベルの動きや緊張を明らかにします。

主なマイナーアスペクトには、以下のような種類があります。

-

セミスクエア(45度):小さな摩擦やストレスを示す配置です。日常の中でイライラや焦りとして表れやすく、無視し続けると蓄積的に影響を及ぼすことがあります。

-

セスキコードレート(135度):45度の拡張アスペクトで、複雑な不安や抑圧された感情を表します。内面での「やるべきかやめるべきか」といった葛藤が見られることが多くなります。

-

クインカンクス(150度):調整を必要とする関係性で、異質な要素を無理に共存させる配置です。極端な反応や、突然の環境変化に晒されやすい傾向があります。

-

クインタイル(72度)・バイクインタイル(144度):創造性や美意識と関連し、個性的な才能が表れやすいアスペクトです。芸術的センスや独特な発想力として生かされることがあります。

マイナーアスペクトは影響力が比較的弱いとされるため、他の要素(天体の種類やハウス、サイン)と組み合わせて読む必要があります。

ただ、私のようにオーブをタイトに設定している場合、マイナーアスペクトであっても非常に強く表れるケースも鑑定の経験上見られます。(私個人としては、マイナーアスペクトは絶対に見逃したくないと考えています)

たとえば、出生図において冥王星と金星がクインカンクスで、しかも2度以内のオーブで成立している場合、愛情におけるコントロール欲や根深い依存傾向が強くなることもあるのです。

ただし、マイナーアスペクトはあくまで補助的な読み取りとして扱うのが一般的です。主軸となるメジャーアスペクトと合わせて、バランスを見ながら鑑定に活かすことで、チャートの深層構造をより明確にすることができます。

ソフトアスペクトの特徴と活かし方

ソフトアスペクトとは、天体同士が穏やかで協調的な関係を持っている状態を指します。

代表的なものにはトライン(120度)やセクスタイル(60度)があり、いずれも自然な流れや才能の発揮、精神的な安定感といったキーワードと関わりがあります。

占星術の世界では、こうしたアスペクトが「恵まれた性質」や「持って生まれたギフト」と捉えられることも少なくありません。

例えば、太陽と木星がトラインを形成している場合、自信と寛容さが自然に育ちやすく、他者からも信頼されやすい人格が作られます。

また、水星と金星のセクスタイルがある人は、言葉選びや表現力に美的感覚が宿り、人との調和的なコミュニケーションを得意とする傾向があります。

こうしたソフトアスペクトの最大の特徴は、本人があまり努力を意識しなくても発揮されやすいという点にあります。

言い換えるならば、「無意識のうちにうまくできてしまう」ことが多く、本人自身がその価値に気づいていないこともあるのです。

たとえば、相談者から「自分には才能がない気がします」と言われても、実際には非常に優れたソフトアスペクトを持っていることも珍しくありません。

一方で、こうした自然さが裏目に出て、成長のための刺激に乏しくなることもあります。困難を経験しないがゆえに、自己認識が浅くなったり、ルーティンに埋もれてしまったりすることもあるのです。

そのため、活かし方のポイントは「意識的に使うこと」「他者にシェアすること」にあります。

私は鑑定の中で、ソフトアスペクトを持つ方には「それを自分の軸にして人と関わってみてください」とお伝えしています。

自覚することで信頼に変わり、発信することで周囲との関係性がより豊かになるからです。単なる「ラッキーな配置」として終わらせず、周囲に循環させること。それこそが、ソフトアスペクトを活かす最大の鍵になります。

ハードアスペクトの注意点と対策

ハードアスペクトとは、天体同士が緊張感のある角度をとっている状態を指します。

代表的なものにスクエア(90度)、オポジション(180度)、コンジャンクション(0度の一部)などがあり、摩擦・衝突・葛藤などを伴いやすいとされています。

チャートを読み慣れていない方にとっては「悪いもの」と誤解されがちですが、実際には成長のチャンスや才能の発掘ポイントになることも多々あります。乗り越えていくべき、課題という視点も大事です。

例えば、火星と土星がスクエアを形成している場合、行動したいという衝動と、慎重に進めたいというブレーキがぶつかり、内面で葛藤が起きやすくなります。

その結果、タイミングを逃しやすい、自信を持ちづらいといった影響が出ることもあります。

しかし、その一方で「計画的に物事を進める力」「長期戦を乗り切る忍耐力」なども育ちやすく、時間と経験を重ねるごとに大きな強みへと変わっていきます。

このようなハードアスペクトが持つ“クセ”をうまく扱うためには、まず自分の内側で何が起きているかに気づくことが大切です。

たとえば、感情の爆発がある場合は「どの天体の影響でそれが引き起こされているのか」を冷静に見つめる必要があります。

その上で、思考の整理や行動のパターン調整を行えば、同じアスペクトでも質の良い表現へと変わっていきます。

私は鑑定を通じて、多くの方がハードアスペクトによって「人よりも少し多く悩み、苦しんできた経験」を持っていることを見てきました。(自分も特徴とする星並びがあり、若い時に本当に苦しんできた経験があります)

ただし、そうした経験があったからこそ、人の気持ちに寄り添える、突破力を持てる、といった魅力を放つようになる方も少なくありません。

つまり、ハードアスペクトの本質とは「扱いが難しいからこそ価値がある」ものです。注意点を知った上で、そのエネルギーをどの方向に使うか。そこに意識を向けることが、アスペクトを人生の武器に変える第一歩になります。

アスペクトの鑑定例:藤井聡太さん

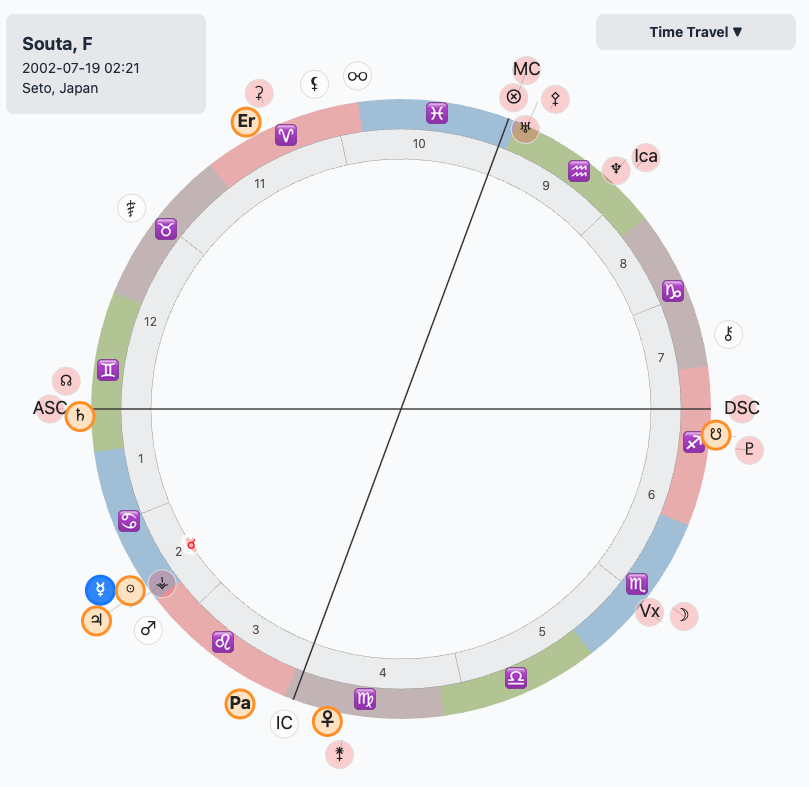

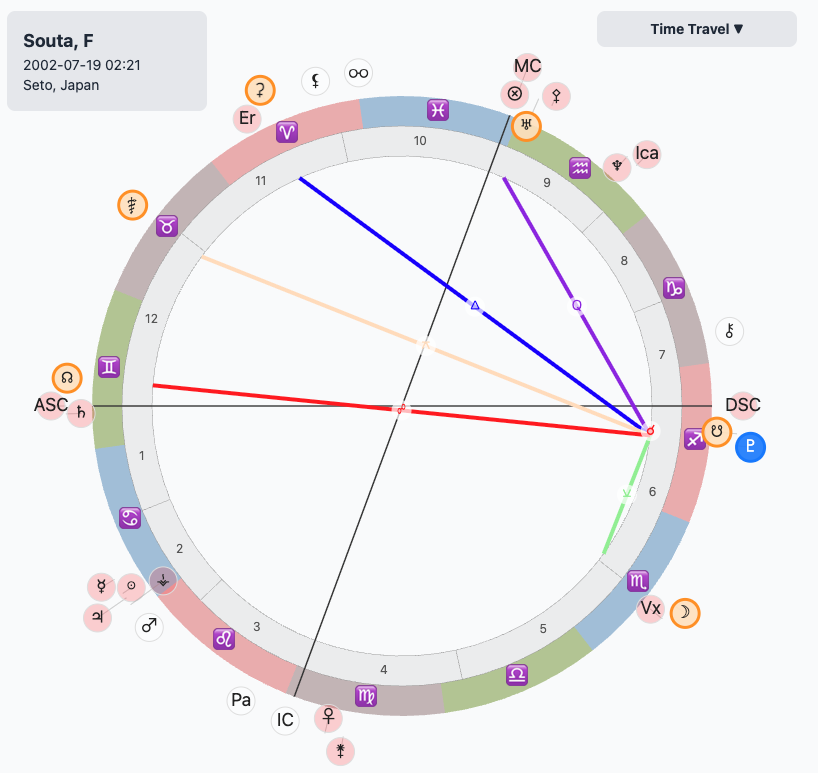

ここでは、将棋界で圧倒的な才能を発揮している藤井聡太さんのホロスコープをもとに、アスペクトの一例をご紹介します。

2002年7月19日生まれ:愛知県瀬戸市

個人の出生時刻が公式に公開されていないため、あくまでネットの情報(AM 2:21)生まれでの参考読みとなりますが、それでも印象的なアスペクト構造がいくつも見られます。

まず注目したいのは、太陽・水星・木星のコンジャンクションです。水星は思考や分析力、木星は拡大や発展を表す天体で、それに本人の自我を表す太陽が見事にコンジャンクション。(ステリウムとも言いますが)

これにより、論理的かつ発展的で多くの思考を深められるように働く傾向が読み取れます。

実際、藤井さんの将棋は「読みの深さと独創性のバランスが異常なレベル」とも評価されており、アスペクトがその素質を裏付けているようにも感じられます。それに小惑星ヴェスタも重なっているから、誠実な努力による裏付けも押し計れそうです。

さらに印象的なのは、冥王星とのつながりです。冥王星は「徹底・極限・変容」を象徴する天体であり、これが本人の意志や集中力と調和している場合、その人は極端な集中力や探究心を持ちやすくなります。

それがなんと持って生まれた素質ともいうドラゴンテイルともコンジャンクション。しかも探究心を示す射手座ですね。

将棋のような“無限に深掘りできる世界”で頂点を目指せる背景には、こうしたアスペクトの後押しがあるのかもしれません。

私自身、アスペクト鑑定ではオーブを非常にタイトに設定して読み解いています。そのため、一般の設定では見逃されがちな細かな関係性から、相談者の「核心的なテーマ」が浮き上がることがあります。

藤井聡太さんのように、多くを語らずとも内面に強い熱量と集中を持つ方の場合、アスペクトから見えてくる要素はとても貴重です。

このような読みは、著名人だけでなく一般の鑑定でも応用可能です。どの天体同士がどう結ばれているのか、その背景にある意味まで深く読み込むことで、一人ひとりの可能性がより鮮明に浮かび上がってくるのです。

私も鑑定に扱っている占星術主要アスペクト一覧

ここでは、私も実際に鑑定に使っているアスペクトを順次紹介していきます。

これらのアスペクトは、演習を何分割するか?という数学的な視点でも非常に興味深いので、占い鑑定を行う際は、鑑定士にも確認すると良いと思います。

-

コンジャンクション(合) ☌

-

セクスタイル(60度) ✶

-

スクエア(90度) □

-

トライン(120度) △

-

オポジション(180度) ☍

-

クインカンクス(インコンジャンクト、150度) ⚻

-

セミスクエア(45度) ∠

-

セスキコードレート(135度) ⚼

-

クインタイル(72度) Q

-

バイクインタイル(144度) bQ

コンジャンクション(合) ☌

コンジャンクションとは、2つの天体が同じ位置に重なるアスペクトで、角度としては0度に相当します。この配置は「合(ごう)」とも呼ばれ、占星術の中で最もパワフルな影響を与える関係とされています。

2つの天体が接近することで、それぞれの象意が融合・強調されるため、ポジティブにもネガティブにもなり得ます。

どちらの天体が主導権を握るかは、その天体の性質や状態(品位、速度、強度)によって異なります。例えば、太陽☌水星であれば思考と意志が一体となり、知性が中心となる人格を形成する傾向があります。(余談:私は太陽と水星がかなりタイトにコンジャンクションしています。誤差:0度 17分)

ただし、重なり合うことで一方の天体の特性が過度に強調され、他方が埋もれてしまうこともあります。

たとえば金星☌冥王星などは、極端な愛情表現や独占欲につながることもあり、対人関係において波乱の原因となることがあります。

鑑定における主なキーワードは「集中」「一体化」「強調」「極端」「核となるテーマ」。このアスペクトを持つ人は、そのテーマに関して人生を通じて強い焦点を当てやすくなります。

セクスタイル(60度) ✶

セクスタイルは2つの天体が約60度の関係にあるときに形成されるアスペクトです。記号は「✶」で表され、占星術では調和的な関係とされています。

ただし、トラインほど自動的に作用するわけではなく、ある程度の“能動性”が必要な調和と理解することが重要です。

このアスペクトでは、異なるエレメント(たとえば火と風、水と地)同士の天体が連携し、それぞれの資質を生かし合うことができます。

例えば、金星✶火星であれば、愛情表現と行動力が自然にかみ合い、人間関係における魅力として表れやすくなります。

また、セクスタイルは「後押し」「チャンス」「器用さ」といった形で表れることが多く、日常生活の中でさりげなく働いているケースも少なくありません。そのため本人が意識しないまま恩恵を受けていることもあります。

鑑定で用いるキーワードとしては「協調」「柔軟」「チャンスの感知」「才能の種」「発展の可能性」などが挙げられます。努力次第で発展しやすいため、具体的な行動アドバイスと組み合わせて伝えると効果的です。

スクエア(90度) □

スクエアは、2つの天体が90度の角度で配置されているアスペクトで、「□」という記号で表されます。

この関係は、摩擦や緊張をもたらすことで知られています。多くの場合、人生の中で葛藤を生み出し、それを乗り越えることで成長につながる重要なテーマになります。

スクエアは、異なるエレメントやモダリティ同士がぶつかり合うため、物事をスムーズに進めるには工夫や努力が必要です。

例えば、火星□土星のような配置は「進みたいのにブレーキがかかる」ような内的な矛盾を抱える傾向があります。

このアスペクトを持つ人は、無意識のうちに同じような課題を何度も経験することが多く、それを「乗り越えるべき壁」として提示されることがあります。

本人にとっては苦しさも伴いますが、それがあるからこそ深い学びや人間的な強さを身につけられるという側面もあります。

鑑定で使うキーワードは「葛藤」「挑戦」「抑圧」「突破」「練習・鍛錬」。心理的な解放や、具体的な課題設定に向けたサポートが必要となるアスペクトです。

トライン(120度) △

トラインは、天体同士が120度の関係にある調和的なアスペクトです。

記号は「△」で表され、ホロスコープにおいて最も“自然に作用する恩恵”とされる配置です。トラインの関係にある天体は、お互いの資質を妨げることなく、スムーズに連携し合います。

特に同じエレメント同士(たとえば火のトライン:牡羊座—獅子座—射手座など)で形成される場合、その要素の働きが極めてスムーズになります。

たとえば、水星△天王星であれば、独創的なアイデアがスラスラ浮かびやすく、知性と直感が自然に結びついている人に多く見られます。

ただ、あまりにもスムーズに働くために、本人にとっては「それが特別だ」という認識が生まれにくいことがあります。また、課題が少ないことで、環境によっては発展性を失うケースもあるため、意識的に活用する姿勢が必要になります。

鑑定では「才能」「自然な強み」「幸運」「穏やかさ」「学びの加速」といったキーワードが用いられます。本人の強みを認識させることで、人生の流れをさらに生かすことが可能です。

オポジション(180度) ☍

オポジションは、2つの天体が180度、つまり真向かいに位置するアスペクトです。記号は「☍」で表され、相反するエネルギーが互いを映し出すように作用します。

この配置は、緊張感を伴いながらも「バランスを取る」「統合する」という成長プロセスを含んでいます。

典型的なのは、人間関係を通して自身のテーマが表面化するケースです。たとえば、太陽☍月であれば、意志と感情のズレを持ちやすく、外向的な自分と内向的な自分の間で揺れる傾向があります。

このような配置では、外部からの刺激によって自分自身を知っていく機会が増えます。

オポジションのエネルギーは「二極性」であり、片方に偏りすぎるとバランスを崩します。そのため、常に調整し続けることが求められるため、心理的な疲れや関係性のストレスが現れやすい傾向もあります。

鑑定時のキーワードは「投影」「対立」「補完」「他者との学び」「鏡としての人間関係」。対話・自己理解・相互補完がカギとなるアスペクトです。

クインカンクス(インコンジャンクト、150度) ⚻

クインカンクス(またはインコンジャンクト)は、天体同士が150度の角度を形成するマイナーアスペクトです。

記号として明確な統一表現はありませんが、占星術ソフトでは「⚻」や「quincunx」と表記されることが多く、独特の読み解きが必要な配置です。

このアスペクトは、異なる性質・価値観・目的を持つ天体が、まったく噛み合わないまま共存している状態を示しています。互いを理解しにくいため、どちらか一方が犠牲になってしまうか、あるいはどちらのエネルギーも満たされないまま摩耗していくケースも見られます。

例えば、金星⚻木星の配置がある人は、愛情と豊かさのバランスが極端になりやすく、「与えすぎるか抑えすぎるか」という極端な行動を繰り返す傾向があります。

また、月⚻土星のような組み合わせでは、感情表現に不自由さや自己否定感が混ざり、無意識の緊張として残り続けることもあります。

このアスペクトの特徴は、「問題が見えにくいが、影響は深い」点にあります。そのため、鑑定では非常に丁寧なヒアリングや、具体的な体感への着目が必要です。

鑑定キーワードは「違和感」「調整」「慢性的ストレス」「ズレ」「無意識のテーマ」。クインカンクスは、自分自身の“意識外”にある課題を示唆してくれるアスペクトでもあります。

セミスクエア(45度) ∠

セミスクエアは、天体同士が45度の角度を取るアスペクトで、記号「∠」で表記されることがあります。これはスクエア(90度)の半分にあたる配置で、やや弱めの緊張や摩擦をもたらします。

スクエアほど劇的な衝突にはなりにくいものの、日常的にじわじわと感じる不満や不快感として表れることが多いのが特徴です。

たとえば、水星∠火星であれば、話すことへの衝動と焦りが混ざり、言葉がとがりやすくなったり、発言後に後悔したりする傾向が見られます。

このアスペクトは、「小さな違和感が積み重なる」ことで、心理的なストレスになりやすい面があります。本人が明確に問題意識を持つことは少ないのですが、実際の行動や関係性の中で“なんとなく合わない”という反応が起きがちです。

鑑定においては「無意識の焦り」「小さなイライラ」「習慣化した自己否定」「未処理のストレス」などがキーワードになります。この配置を持つ場合、日々のルーティンや人間関係で“繰り返されるパターン”に注目することで、気づきを得やすくなります。

セスキコードレート(135度) ⚼

セスキコードレートは、135度という角度を持つマイナーアスペクトで、セミスクエアの拡張版と考えられています。スクエアの90度+セミスクエアの45度ですね。

記号として明確な統一はありませんが、一部では「⚼」や「sesqui-square」と表記されます。

このアスペクトは、本人がコントロールできない形で内側に緊張を生む傾向があり、無意識の抵抗や神経過敏、衝動性などとして表れることがあります。

火星と天王星のセスキコードレートがある場合、無意識に衝動的な反応を示したり、突発的なアクションを抑えられなかったりする場面が多く見られます。

一方で、強い刺激への反応性を持つことから、芸術や即興的な才能につながる場合もあります。

本人がそれを意識的に活用できるようになるには時間がかかることが多いため、初期のうちは「どうして自分はこうなってしまうのか分からない」という自己否定感と隣り合わせになることもあります。

鑑定でのキーワードは「突発性」「無意識の反射」「神経過敏」「誤解されやすさ」。この配置をもつ人には、「自分を責める前に構造を理解する」ことの重要性を伝えるようにしています。

クインタイル(72度) Q

-Q.jpg)

クインタイルは、72度の角度を持つマイナーアスペクトで、記号「Q」や「⍟」で表されることもあります。

これは360度を5等分した角度で、創造性や独自性、個人の中にある“美的感覚”の核に関わるとされています。これを結びつけると、星が描かれますね。

このアスペクトを持つ人は、周囲から見て「なぜそんな考え方ができるの?」と思われるような、オリジナルな発想力や美意識を自然に発揮します。

例えば、水星Q金星のような配置がある場合、言葉の選び方にセンスがあり、文章や表現で人を惹きつける能力に長ける傾向があります。

ただし、クインタイルはその性質上、周囲との共感や一般性とはややズレがあることもあります。

そのため「変わっている」「扱いにくい」と誤解されることもありますが、本人がそれを自覚して自信を持てるようになると、唯一無二の個性として大きく花開いていきます。

鑑定においては、「才能の源泉」「美的価値観」「創造の欲求」「独自の視点」などがキーワードです。自分の表現が社会とどうつながっているかを理解することで、強みとして活かせるようになります。

バイクインタイル(144度) bQ

バイクインタイルは、144度という角度のアスペクトで、クインタイルの倍角にあたります。記号は「bQ」や、非公式ながら「⍟2」とも表されることがあります。占星術においてはあまり一般的ではありませんが、個人の内面にある成熟した創造性や、美的な洞察力を示すとされます。

このアスペクトは、ただ直感的に創造するというよりも、「時間をかけて磨き上げた表現」「鍛錬を重ねた美意識」といった形で表れることが多く、特に芸術や専門分野で深く活動している人に見られる傾向があります。

たとえば、土星BQ金星のような配置があると、厳しさと美しさが絶妙に組み合わさり、緻密で完成度の高い作品を生み出せる可能性が高まります。

一方で、自己表現への理想が高すぎて、なかなか満足できない傾向もあります。本人にしか分からない“こだわり”が強くなりすぎて、周囲とズレる場面もあるため、内外のバランスを取る視点も必要になります。

鑑定で用いるキーワードは、「芸術性の洗練」「熟練の個性」「構築された美」「完成志向」「内面の構図」。クインタイルと同様に、才能開花のヒントを与えるアスペクトです。

占星術のアスペクト:理解を深めるためのまとめ

以上、本記事のまとめを最後に示します。占星術鑑定の上で絶対に外すことができないアスペクト。これを鑑定しない西洋占星術士私は本物ではないとも思います。だって、全ての形や配置には意味があるのだから・・。

-

アスペクトとは天体同士の角度関係を示す概念である

-

占星術において天体の相互作用を読み解く鍵となる

-

アスペクトには調和的なものと緊張的なものがある

-

天体の角度は性格や行動パターンに強く影響する

-

アスペクトは人生のテーマや傾向を明らかにする

-

紀元前から存在する歴史ある占星術技法である

-

プトレマイオスによって主要アスペクトが体系化された

-

メジャーとマイナーの2種類のアスペクトがある

-

オーブはアスペクトの成立を判断するための許容角度である

-

調和のアスペクトは才能や自然な流れを表す

-

緊張のアスペクトは葛藤や試練をもたらすが成長にもつながる

-

マイナーアスペクトは無意識のクセや繊細な反応を示す

-

記号を理解することでホロスコープの読みが早くなる

-

鑑定ではアスペクトをチャート全体の文脈と照らし合わせて読む

-

アスペクトの読み方によって鑑定の深さが大きく変わる

他にも、西洋占星術に関する深い調査や記事を挙げていますのでチェックくだされば嬉しいです。

マニアックかもしれませんが、小惑星を徹底調査。

セレスは「母性」や「育成」を司る天体で、自己や他者へのケア、食事や生活習慣などに関わります。

ジュノーは「パートナーシップ」と「契約」を象徴し、結婚や対等な関係性へのこだわりが読み取れるポイントです。

パラスは「知恵」や「戦略的思考」、創造的な知性を表し、論理的な判断力やクリエイティブな分野での才能に関連します。